こんにちは! スイスで飛び級教育を体験したサリーちゃんの母で、心理学博士のユキです。

子どもの頭が良くなる習いごとの情報って、世の中にあふれていますよね。

スイミング・ピアノ・ダンスにそろばん、忘れちゃならない英語教育。

でもね、大人は、頭を良くする仕事を子どもだけに押し付けすぎ。

子どもの頭を本当に良くしたいなら、まずママさん・パパさんも自分たちの「宿題」を片付けなくちゃ。

「え〜っ、宿題なんてやだー」と、拒否反応を起こす方がいらっしゃるかもしれませんが、ぜんぶ家庭でできるコトなのに、お子さんへの効き目がバツグン。

痛い出費もありませんので、ちょっと目をつぶってお付き合いくださいね。

この記事では、子どもの頭を本当に良くしたい親の宿題その①:親の役目をキチンと理解する

というテーマで、以下の内容を取り上げます。

- 子育ての目的

- 親の役目とは

- 親が守るべきルール

【天才児を育てるはじめの一歩】子育ての目的って、何だろう?

子育ての目的は、子どもの健全な成長をうながし、社会の一員として自立した人生を歩むために必要な能力を、子どもに身につけさせること。

大企業の経営理念みたいな響きですけど、子育ては親子の重大プロジェクトなので、どうしてもテーマの壮大感が強調されます。

いろんな子育ての定義をまとめた私が、大げさなことが好きなせいかもしれませんが、子どもの一生を決めるカギを握っているのは、親ですもの。親の業務は責任重大。しかも365日休みなしだから、ホントに大変な任務です。

【天才児育児に必須の知識】子育てをする親の役目とは?

まっさらな状態で、この世に誕生した子どもは、親の態度を「この世のルール大事典」の生き字引としてお手本にし、経験したことすべてを自分のルール事典の中に書きこんでいきます。

子どもが成長する過程で、親が担うべき大事なお役目のトップスリーは、以下の点です。

- 人間関係と心の土台作り

- 社会性教育係

- 能力開発担当部長

【天才児の育て方】親の役目:人間関係と心の土台作り

親が子どもとふれあうときに示す言葉と態度による表現(無意識のモノも含みます)が、子どもの感情・他者とのつながり・自分自身と他者への見方・世の中への見解など、心の土台に人生のコンパスとなって組み込まれます。

建物と同じく、土台はしっかり、安全を目指して作ることが大事。

土台に組み込んだ人生コンパスは、心の奥底に存在するので、成長して土台の上に建物ができあがってから「大変! ミスがあったから作り直さなきゃ」となると、厄介です。

再構築しないですむように、初めの段階から注意深く、コツコツ仕上げるのがポイント。

そりゃ親も自分の人生でいろいろあるから大変だけれど、親御さんにいつも頭の隅っこで意識してほしいことは、子どもが「世界の中心にいるのは自分だ」という観念を持っていること。

これは性格の問題ではなく、ヒトの発達がそういうしくみだから(大人になってもそのままの人もいますけど、テーマから外れるので省略)。

自分中心の子どもの概念では、まわりで起きたことすべてが「自分のせい」と人生コンパスにセーブされてしまうので、今、親が子どもに示す態度は、子どもの未来に強く影響を与えるのだ、と心がけて、お子さんと向き合ってください。

親の心がモヤモヤしているときには、カンタンな説明(ただし、パートナーの悪口は禁物)を子どもに伝えた方が、子どもの誤解を防げます。

人生コンパスの組み立てが成功すると、子どもの持って生まれた才能も芽を出しやすくなります。

【天才児の育て方】親の役目:社会性教育係

ミズ・ロッテンマイヤーの登場です(ハイジのね)。

ヒトは社会に属する生き物なので(好むと好まざるとにかかわらず、です)、他の子どもや大人と関係を育むことができる場を子どもに与えることも、親の役目のひとつとなります。

社会のメンバーとして活動するとなると、規則や、規定ではないけれど社会で重要視している価値観などを親が子どもに説明して、どういうときに、どんな態度をとるべきなのかを教え、子どもに練習させる必要があります。

そして人付き合いにからむアレコレを練習するためのスパーリングパートナーとして、親が子どもの相手をしてあげることで、子どもは社会生活に欠かせない能力を磨くことができるのです。

子どもに対して温かみが届くように、親は対応すべきなので、この点、ロッテンマイヤーさんはお手本にしないでください(毎回ハイジを見ながらビビっていた私。ホントは良い人でも、あのような冷え冷えの態度は禁物です)。

【天才児の育て方】親の役目:能力開発担当部長

子どもは、たくさんのことに出会い、考え、自分で体験するチャンスを通じて、生まれ持った才能の幅をどんどん広げていくことができるようになります。

- 新しい体験に興味を抱かせる

- 本人の興味を尊重しながら、物事を深く掘り下げる探究心を育てる

- さまざまなことに自分でチャレンジさせる

- 失敗したら、結果ではなく経過を振り返り、やり直しのプロセスをサポートする

上記のような学びの体験を通じて、子どもの才能を引き出し、伸ばすことは、子どもの個性をいちばんよく理解している親の仕事です。

また、「まわりのみんなが使わせているけど、子どもには適していないモノ」(テレビ・スマートフォンなど)を、どのようにコントロールするのか決めることも、親の役目となります。

あわてて幼児教室のパンフレットを取りに行こうとしたママさん・パパさん、ちょっと待って!

新しい体験って、大人の私たちには見えなくなっているだけで、日常生活にゴロゴロあります。

子どもにとっては、普段のことが初体験の連続です。

- 雨の日にカタツムリを集めに行く

(あとで逃がすのを忘れずに) - 窓枠でかたまって暖をとっているてんとう虫のグループを発見したら、図書館にGO

(まずは本で調べるクセをつけましょう。オンラインはあとから) - 一緒にケーキを焼く

(数の勉強までできるから最高)などなど。

お金をかけるのではなく、手間ひまかけることで、新体験が増えるようにするのがオススメ。

新体験が学びのプロセスに発展するように、お子さんをサポートしてあげてください。

注意:「手間ひまかける」って、親が子どもとずっと一緒にすごすことではありません。

もちろん、保育園もOKです(わが家のサリーちゃんも、バリバリの保育園育ち。無事に育ちました)。

大事なのは、親子が一緒にすごす時間は、親も全力投球で子どもとふれあうこと。

携帯電話を手から離さないなんて、ダメダメ。

【天才児育児に必須の知識】親が守るべきルール

親はえてして多くのことを子どもから要求しますが、自分自身に対しては甘い傾向があります。

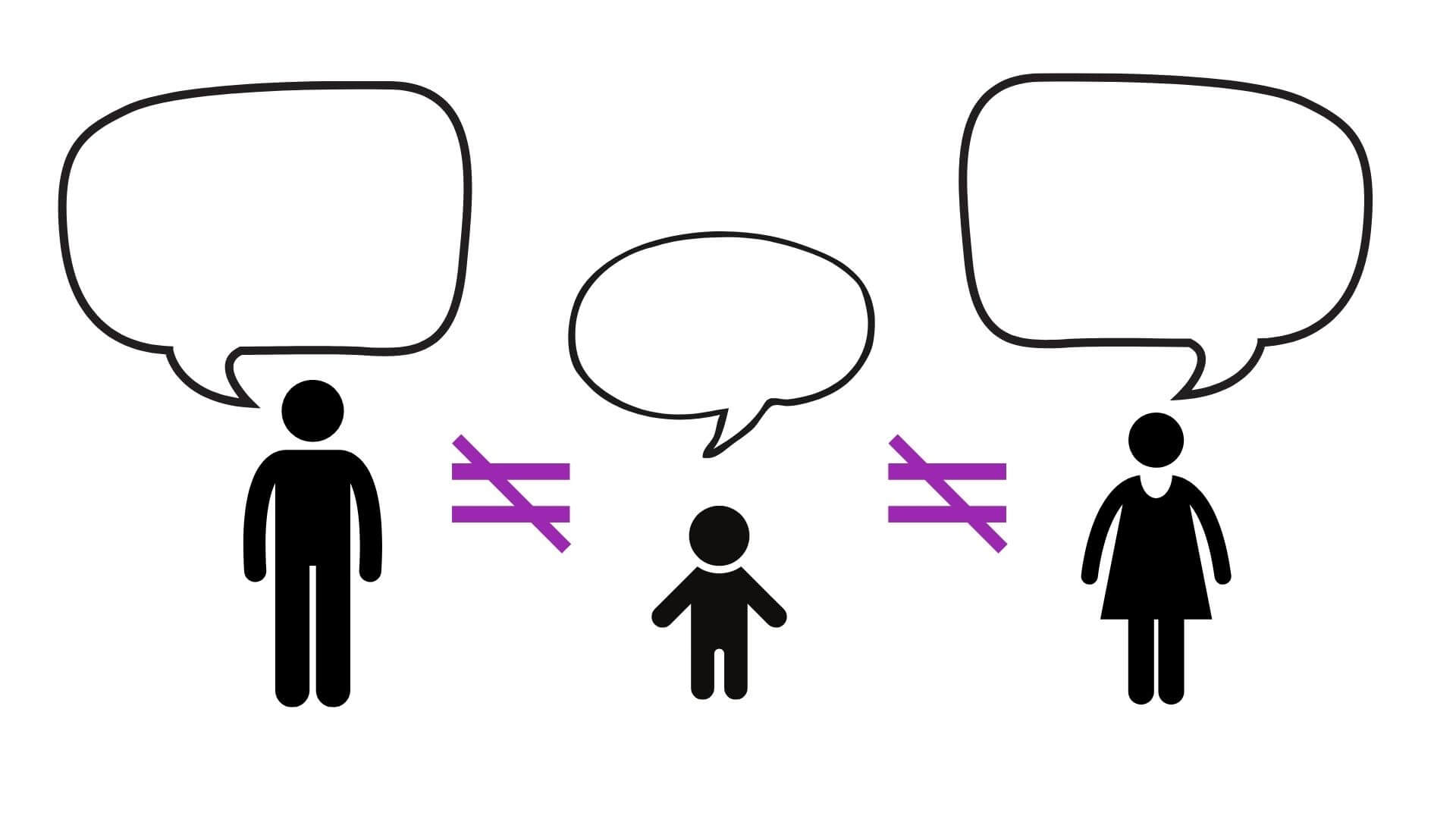

子どもと親の関係は、一方通行ではありません。

お互いが相手に示す態度が、相手の次の反応に影響を与え…という永遠のスパイラル状態。

だから、いちどスパイラルの進行方向が、ネガティブ行きに決まってしまうと、そのパターンから抜け出すのがむずかしい。

ネガティブ・スパイラルにどっぷり浸かっている状態だと、親子ともに疲れるだけではなく、「子どもの頭を良くする」という望みが、はるか彼方に消えていきます。

理由は、カンタン。親子関係がギスギスしていると、新しいことに出会う・試す・探究するという学びのプロセスに必要なエネルギーを、子どもは使えなくなります。

子どもはみんな、好奇心のかたまり。「学びたい」という気持ちであふれている生命体なのに、大人のちょっとした不注意から見せる行いが、学びの情熱をあっという間に消してしまうのです。

かわいいお子ちゃまの持って生まれた能力を、できるかぎり伸ばしたいなら、ぜひ親御さんに守ってほしいことを、4つのポイントにまとめました。

- ぐらつかないルールを作る

- どんなに小さな約束も守る

- 主役は子ども・親は黒子に徹する

- 子どもは子ども・親は親

では、内容の説明をしていきます。

【天才児の育て方】ぐらつかないルールを作る

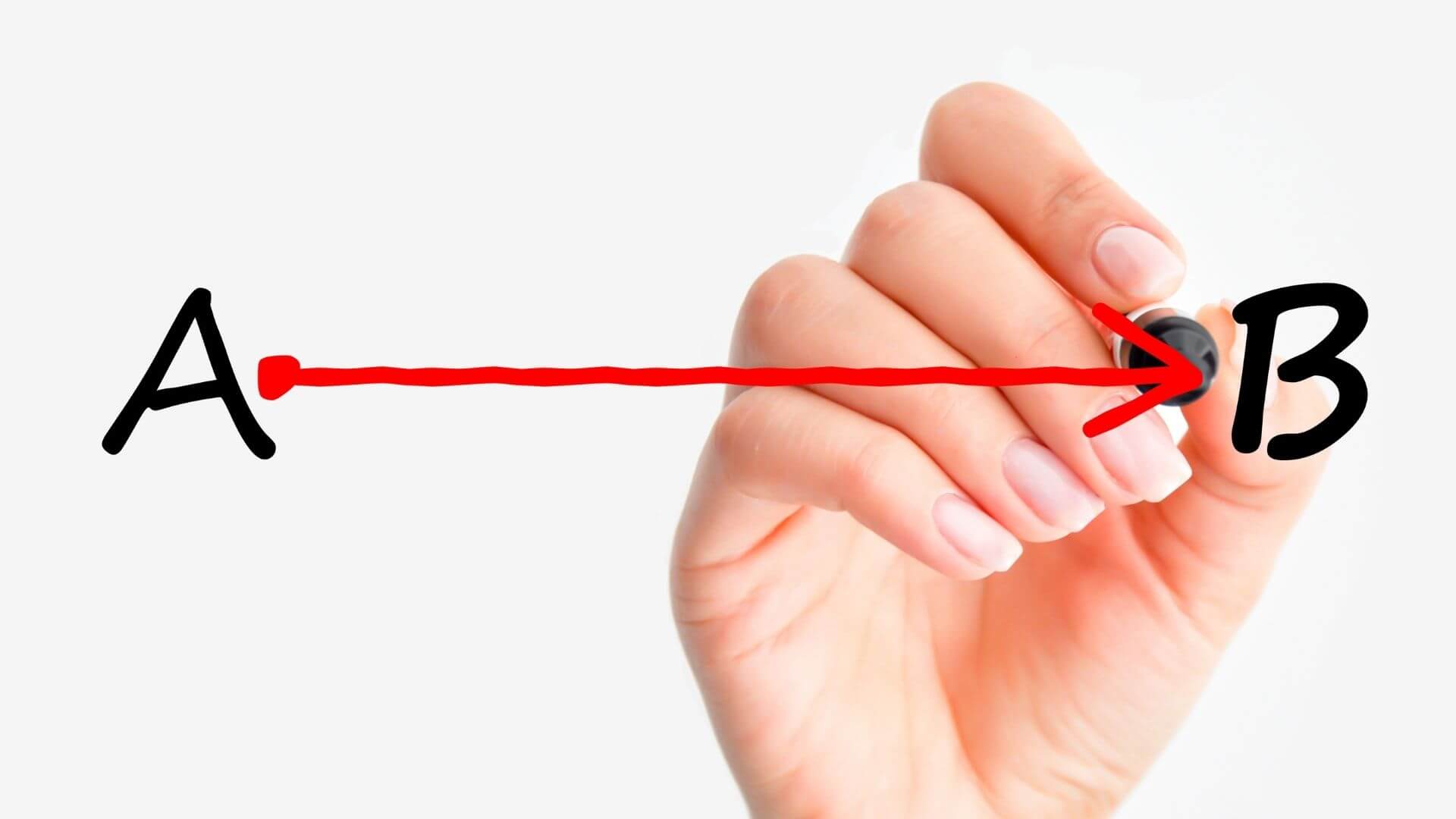

子どもに対して、アレはしちゃダメ・コレもダメ、と口にするのはカンタンですが、子育てで必須となるのは、Aをすれば、Bとなるという、わかりやすく、ぐらつかないルール。

ルールの内容がクルクル変わると、子どもは状況が読めないので、不安になります。

それに、どのルールに従うべきかが、子どもにははっきりしないので、ルールの守り方が身につかない。

親が避けたい「言うことを聞かない子」がデビューしてしまうのです。

その結果、社会の中でお友だちや先生とぶつかる機会が多発する、なんてことが起きます。

親の目線からすれば、「言うことを聞かない子」になってしまうので、当然、親子の仲も険悪になります。ホントは、「何をしたらいいのかわからず、とまどっている子」なのに。

人間関係のいざこざは、子どもの「学びたい」エネルギーのじゃまをするのが得意。

でもね、(ほぼ)不動のルールを作って守ることって、実は親にとっての難題です。ぐらつかないのって、親にとってはハードルが高い。

だって、親も常にルールの内容を記憶しておかないといけないんですもの(だからルールは増やしすぎないように)。

しかも、ママとパパの間でちがうルールを適用する、またはその日の親の気分や都合によってルールを突如変更することも、アウト。

親にしてみると面倒ですが、子どもは、はっきりとして、ぐらつかないルールを必要としています。

ど〜んと構えたルールは、原因と結果が明らかなので、子どもにしてみると、とてもわかりやすい。

だから子どもは安心感をおぼえます。そして、驚くほどたやすく、ルールを守ることができるようになります。

【天才児の育て方】どんなに小さな約束も守る。ムリなときにはキチンと説明・延期

ルールがグラグラしやすいことに似ているのですが、私たち大人は、子どもに対して約束したことを、わりと抵抗なくおじゃんにします。

親が破る約束って、欲しがるモノを与えるとか、お菓子をあげるということではなくて、「一緒に時間をすごすこと」が対象になっているケースがほとんど。

自分のしたいことを子どもはけっして忘れない。

だから「あとで/明日一緒にしようね〜」と親が気軽に口にした約束を、楽しみにしているわけです。

ところが、親は忙しい。さっき子どもと交わした約束は、洗濯・夕食の買い物、それから料理、おまけに頭にチラつく仕事のことなどに気を取られ、スパッと記憶から抜け落ちます。

親にとっては、日常のいたしかたないことですが、子どもの心にはグサッとくる裏切り行為。

その場しのぎに、「今日はもう時間がないから、明日ね」なんて約束を親がして、翌日も同じことのくりかえしになると、もう子どもはグサグサ傷ついてしまうのです。

親の約束破りがつみかさなると、親と子の信頼関係にヒビが入るだけではなく、子どもの心の土台にある「人間関係のコンパス」がうまく動かなくなります。

…そうは言っても、毎回、全部の約束を守ることって、本当にしんどいですよね。どんなに気をつけていても、「あ、しまった! 忘れてた」なんて、私も何度も冷や汗をかきました。

もし、みなさんが私と同じようにお子さんとの約束をうっかり忘れてしまったら、言い訳はしないで、まずあやまりましょう。

そして、約束を果たせないことを正直に伝え、破った約束を「いつ」実行するのか、やり直す日程までキチンと決めましょう。もちろん、今度こそ忘れずに約束をまもるのがポイント。

こじれる原因なので、言い訳はお口にチャック。

こうすれば、子どもは傷つくことなく親のまちがいを受け止めてくれますし、親の態度を通じて、「約束を忘れたときに対応する方法」を学ぶことができます(だからって、約束をわざと忘れたわけではありません。私、ホントに毎回冷や汗かいてました)。

【天才児の育て方】主役は子ども・親は黒子に徹する

子育てをする親は、歌舞伎や人形浄瑠璃で登場する黒子のように、主役の動きをけっして妨げず、サポートに徹する存在にならないといけません。

でも、わが子の幸せを強く願う親御さんは、子どもの人生に踏みこんで、子どもから主役の座を奪ってしまう傾向があります。

親が子どもを押しのけてしまったら、子どもは行き場をなくします。舞台は子どもの人生なのに。

注意:「黒子に徹する」という文から、私は黒柳徹子さんを連想したので書き加えますが、主役を演じる子どもの助手である親御さんの担当は、聞き役。おしゃべりは、子どもの分担です、念の為。

【天才児の育て方】子どもは子ども・親は親

わが子を愛するあまり、子どもと自分を一心同体でみなしてしまうことも、ありがちなケースです。

常に子どもの考えや感情の一歩先を歩き、子どもの代わりに親自身が好きな何かを、「子供もそうしたい」ことだと決めつけ、選び、押しつける。

あ、もちろん、親側には押しつけている意識はありません。いいことをしているだけ。

幼い子どもにとって、親は絶対の存在。

親がなんでもかんでも勝手に決めつけ、子どもに押しつけても、子どもは、抵抗しません。というか、抵抗できないのです。

親に気に入られたいと願うことは、ヒトの心に深く根づいたシステムだから。

子どもの頭が良くなるための必須条件は、「自分で考えるクセをつけること」なので、子どもと一心同体になっている親が子どもに手を差し伸べすぎると、逆効果を生むことになります。

まとめ【天才児の育て方】①親の役目を理解する

子どもの頭を良くするためには、子どもだけに仕事を押しつけるのではなく、親が自分の役目を正しく理解して、子どもが能力を伸ばすために本当に必要なサポートをしてあげることが、大切です。

今回の記事で取り上げた内容は、頭の良い子どもが成長するために必要な基盤作りに欠かせないことなので、ぜひご活用ください。

大事なポイント:親の宿題 ①親の役目を理解する

- 子育ての目的:キーワードは、子どもの「健全な成長・社会で生きるスキル・自立するための能力」を育む

- 親の役目とは:人間関係と心の土台作り・社会性教育係・能力開発担当部長

- 親が守るべき4つのルール:ぐらつかないルールの作成・約束のドタキャン禁止・親は黒子役に徹する・親と子どもの一心同体化を避ける

コチラ↓は真似してはいけない親の態度をまとめた記事です。