もはや現代人の生活に欠かせない存在のスマートフォン。けれども、スマホは魔性の神器。

親の注意力を吸い取り、横にいる子どもの存在さえおろそかにさせてしまうスマホに、私たちが惹かれる理由、そして親がスマホに夢中だと子どもに起こる変化を解説します。

私たちがスマホを愛する理由=ヒトの欲求を満たしてくれるから

私たちがスマホを使う理由は何かと考えてみると、

- 自分の知りたいことをスマホで検索して情報を集め、利用する

- スマホを通じて他人とつながる

というふたつのポイントに、「スマホの便利さ」が凝縮されるのではないでしょうか。

実はこの「スマホの便利さ」、私たちの心の奥に潜むある欲求を、痒い所に手が届くように満たしてくれるのです。

その欲求は、心理学で<注意の共有>と呼ばれています。

<注意の共有>とは?

- 自分がオモシロイと思ったことを、誰かに知らせたい

- 誰かが自分の発見した面白いことに共感してくれると、ウレシイ

というように、自分と他人が同じ対象のものに興味を持ち、意見交換をする。またはその体験を分かち合うことは、私たち人間が持って生まれた欲求のひとつ。

ですから、そんなつもりではなかったのに、スマホを手にしていたら、あっという間に時間が経過していた。そのせいで他のことをほったらかしにしてしまった、という事態がたびたび起こります。

ちなみに、この<注意の共有>体験は、子どもの才能を最大限伸ばすカギでもあります。

日常生活で、親御さんと存分に<注意の共有>体験をできる子どもは、生まれ持った好奇心と才能を発揮して人生を歩むことができます。

ところが、親御さんがお子さんではなくスマホと<注意の共有>体験を楽しむようになると、子どもが必要とする<注意の共有>体験に使う時間とエネルギーが削られてしまうのです。

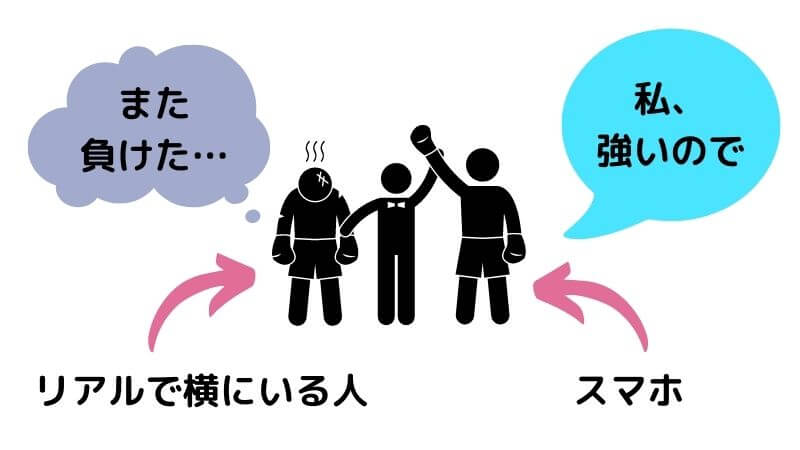

スマホの中とリアルの世界、軍配が上がるのはスマホ【あれれ私は?】

一緒にお話し/お食事しているお相手のスマホにメッセージ着信があり、緊急な要件ではないはずなのに、さっとスマホを取り出して返信している姿を見て、げっそりという体験は、どなたにでもあるのではないでしょうか。

「ごめんね〜、すぐ終わるから」などとかたちばかりの謝罪の言葉を耳にしても、リアルで同席している私ではなく、スマホを尊重するお相手の姿を見るたび、スマホとヒトのカースト制度で完全に下に位置する自分と、お相手の興味をダイソンの掃除機のように強力な力で吸い込むスマホに脱帽する私がいます。

このように現代の神器・スマホは便利である反面、私たちをたぶらかす妖しい要素を備えています。

大人同士のお付き合いであれば、お相手が「スマホは神」的な反応を見せても、深い傷は残さないでしょうし、かえってその体験をきっかけに、お互いのお付き合いを考え直す良いきっかけになるかもしれません。

けれども、親御さんがスマホ片手にお子さんと一緒にいる場合は、そうはいきません。

スマホに夢中になっている親の子どもは、どのような態度を取るのか

親がスマホに注意力を吸い取られ、実際に横にいる子どもへの興味を失ってしまうと、子どもはどのような態度を見せるのか。心理学の研究からは、以下のような結果が報告されています。

スマホに気を取られている親の子どもが取る態度:

- 親とのアイコンタクトを避けるようになる

- その場から逃げる素振りを見せる

- 指しゃぶりなどで、自分を慰める

- 親の注意を引くために好ましくない態度(騒ぐ、暴れる)を取る

- 執着するようにおもちゃで遊ぶ(ただし、新しいことに興味を持つ好奇心・探究心はない)

子どもの問題行動と親のスマホ利用は、現代のニワトリと卵

興味深いのは、0〜5歳児の子どもがいる183カップルでの調査で、子どもの攻撃的な態度とスマホを利用する親の態度の関連が報告されたこと。

子どもが攻撃的な態度を取る

→ 親はすぐにスマホを手にする

→ 子どもはもっと攻撃的な態度を取る

→ 親はスマホに集中する

→ 子どもがさらに攻撃的な態度を取る

→ 親はスマホに浸る…

しかし、この研究結果からだけでは「親のスマホ利用態度が原因で、結果的に子どもの問題行動につながる」とは言えません。

なぜかと言うと、心理学の研究で<原因→結果>のつながりを証明するためには、さらに多くの要因を分析し、もっとたくさんの親子を長期間にわたって、複数の研究で検証する必要があるからです。

現代の神器・スマホが親子間に与える研究は、まだ始まったばかりなので、親のスマホ利用態度と子どもの思わしくない発育状況は、テクノロジーに人が追いつくのさえ難しくなっている現代の「ニワトリと卵」論争かもしれません。

スマホに夢中になっている親の行動【心理学の研究結果】

<原因と結果>のつながりはまだ解明されていない、親のスマホ利用と子どもの発育。

けれども、子どもと一緒にいるときにスマホを利用している親の態度を検証した研究では、

- 子どもが出すシグナルを見過ごす

- 子どもが出したシグナルへの反応が遅い

- 子どもに危険が迫っても気づかない

という、子どもを同伴しているにもかかわらず、親の注意力が散漫になっている結果が次々と報告されていることも事実。

ちなみに、子どもが出すシグナルに気づき、すぐに的確な対応をすることは、親子間に丈夫な愛の絆を育てるコツで、子どもの頭を良くするための秘訣でもあります。

「なんで言うことを聞かないの?」とお子さんを叱っている親御さん、もしかしたらあなたの手には、今まで見ていたスマホが握られてはいませんか?

高い幼児教室に通わせたり、たくさんのお稽古事をかけ持ちしたりするよりも、まずは親子で過ごす時間を、スマホにも何にも邪魔されない環境にしましょう。

そして、親御さんがお子さんだけに注目し、向かい合ってあげることが、子どもの才能を伸ばし、幸せな人生に導くための近道だと、私は思っています。

<参考文献>