本の読み聞かせは、子どもの健やかな発育をサポートする最善の方法なので、0歳からスタートすることをオススメします。

読み聞かせは、親子間の絆を深め、子どものあらゆる才能を最大限に伸ばすカギ。

ただし0歳児の赤ちゃんには、まだ十分に発達していない機能がたくさんあるので、「0歳児がわかること」を親御さんが意識して、本の読み聞かせをすることがとても大切なのです。

この記事では、天才児に認定された娘が0歳児だったときに、心理学博士の私が心がけた読み聞かせのコツを、以下のポイントにまとめてご紹介します。

- 【読み聞かせ】0歳児が「わかること」はなにか?

- 【0歳児での読み聞かせ】赤ちゃんがわかることをふまえて絵本選び

- 心理学博士の私がオススメする6つの秘訣【0歳児での読み聞かせ】

【天才を育てる読み聞かせ】0歳児が「わかること」に合わせる

0歳児の赤ちゃんがわかること:

- 触覚:最も優れているのは、物に触れて情報を集める力

- 聴覚:耳から得る情報収集と分析に、赤ちゃんは大忙し

- 視覚:目から集める情報は、20cmの距離まで。空間・立体への理解は生後6ヶ月から

0歳児は物を触って情報を理解する

ママのお腹の中にいる赤ちゃんが、すでに指をおしゃぶりしたり、手をニギニギする動作を見せることからもわかるように、ものを触って情報を得る方法は、赤ちゃんがいちばん早く身につけることです。

0歳児の耳は情報集めに大忙し

0歳児の赤ちゃんは、生まれてすぐにママの声と他人の声を区別できます。

そう、赤ちゃんの聴覚は、とても敏感なのです。

だからこそ、私たち大人が赤ちゃんと接するときに、意識すべき点が2つあります。

- 世界は音に包まれている

- 赤ちゃんは、どの音が、何を意味するのかまったくわからない

例えば、「駅のホームにいる」と想像してみてください。

まもなく電車がやってくるアナウンス/電車が駅に到着する轟音/電車のドアが閉まるアナウンス/電車のドアが閉まり、走り出す音

これらの音を聞いても、大人は誰も驚きません。

だって、私たちは当たり前の生活音が意味することを、成長する過程ですでに学んでいますからね。

でも、0歳児の赤ちゃんにとっては、耳から入ってくる情報のすべてが「まだよく知らないこと」。

ですから、赤ちゃんは聞こえてくる音に敏感に反応し、音の後に何が起こるのかを分析、そして集めた情報をひとつずつ、セーブしていくのです。

0歳児の視力:目から集める情報は、20cmの距離まで

0歳児の赤ちゃんが見える距離は、約20cm。

そして、赤ちゃんが空間や立体の感覚をつかめるようになるのは、生後6ヶ月くらいから。

生後6ヶ月頃までは、絵本の絵を示して細かな説明を加えても、赤ちゃんにとっては情報が多すぎて、疲れてしまう原因となります。

【天才を育てる読み聞かせ】0歳児がわかることをふまえた絵本選び

- 赤ちゃんが、手や口で思う存分触れる本を選ぶ

- 音から情報を集めている赤ちゃんが、興味を示す本を選ぶ

- 至近距離しか見えない赤ちゃんにも、よく見えるデザインの本を選ぶ

コチラ↓の本は、私が実際に娘への読み聞かせで使用していた本にそっくりのシリーズなので、心からオススメしたいです。

【0歳児での読み聞かせ】天才を伸ばす6つの秘訣/飛び級児で実践済み

- 赤ちゃんの気分が第一

- 読み聞かせのときには、親子で身体をくっつける

- 読み聞かせは、ゆっくり・はっきり

- 読み聞かせる情報を体験と関連付ける

- 屋外でのお散歩は、新体験を増やす絶好の機会

- 親が読み聞かせを楽しむコツ:親の好奇心を「サビ落とし」

【天才を育てる読み聞かせの秘訣】赤ちゃんの気分が第一

赤ちゃんにとって、世の中はわからないことだらけ。

- 新しい情報を集める

- 情報の内容を整理する

- 情報をセーブする

と大忙しの赤ちゃんは、たくさんの休息時間を必要としています。

ですから、

赤ちゃんの目がパチッと覚めているとき/おねむのときを見極めて、読み聞かせをする

ことがとても大事。

読み聞かせでいちばん大切なのは、親子で楽しむことなので、赤ちゃんが楽しめるタイミングを選べるように、赤ちゃんの様子を観察しましょう。

【天才を育てる読み聞かせの秘訣】親子で身体をくっつけて読書

触覚が発達している0歳児の赤ちゃんは、親御さんとのスキンシップが大好き。

「この形で抱っこする」とかこだわりすぎると、読み聞かせのお楽しみが減ってしまう…と私は個人的に思います。赤ちゃんと親御さんが「心地よい」と感じるポジションで、読み聞かせを楽しんでくだされば、それでOK。

わが家では「本を読むから『くっつきむし』になりましょう」と定番のセリフを作っていました。

【天才を育てる読み聞かせの秘訣】ゆっくり・はっきり・美しい言葉で

赤ちゃんが耳からの情報を吸収しやすいように、ゆっくり・はっきり読み聞かせをすることは、とても大切です。

できれば日常生活でも、赤ちゃんに話しかけるときには、「ゆっくり・はっきり・短い文を・美しい言葉で」使うことをオススメします。

赤ちゃんは、耳コピーの天才ですからね。

【天才を育てる読み聞かせの秘訣】本の情報を体験と関連付ける

私が使っていたテクニックを具体例で挙げますと、

- 娘のお気に入りだった布製絵本で、いちばん好きだったページは触ると「ガサゴソ」音がするハリネズミの絵(おそらくみなさんのご家庭でも音が出るところはお気に入りのページ)。

- 娘がハリネズミのページに夢中になり、音を出しているタイミングで、話しかける。

例えば、「ガサゴソ、ガサゴソ」。 - 私の反応に興味を持つようなら、「ハリネズミの絵を触ると、ガサゴソ音がしますね」と話しかける。

娘が彼女の世界に浸っているときには、邪魔せず見守る。 - 私の声に反応を示したら、「今度はママがハリネズミを触りましょう。やっぱりガサゴソ、音がする」などと会話を広げる。

- お散歩のときに、落ち葉の上で足踏みをして「あら、これは何でしょう?」と赤ちゃんに話しかける。

- 落ち葉を踏む音を聞かせ「ガサゴソ、音がします」と声をかける。

- 音に興味を示し、喜んでいるようなら、「落ち葉を見せる/触らせる/手のひらに挟んでガサゴソ音を出す」というふうに、体験を広げる。

- お散歩後の読み聞かせで、絵本のハリネズミのページを開く。

ガサゴソ音を立て(赤ちゃんかママ、どちらでもOK)、「お散歩で聞いた落ち葉と同じ音がします。落ち葉がガサゴソ。ハリネズミもガサゴソ」と関連付ける。

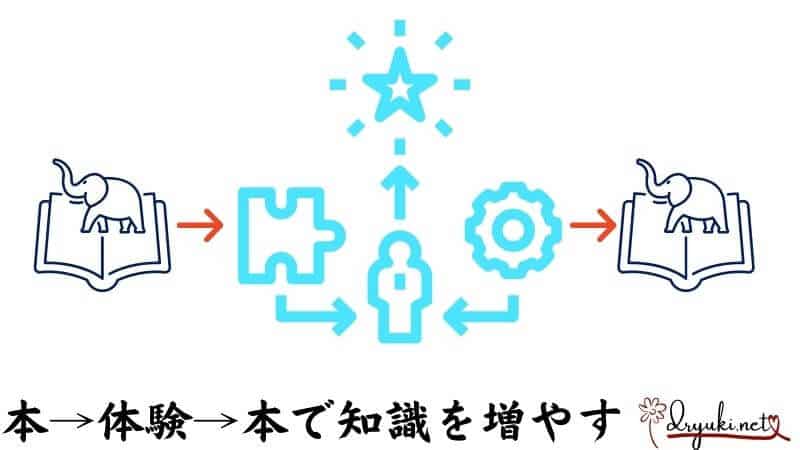

以上のように、絵本から得た情報を他の場面で体験することに結びつけ、娘の知識がどんどん広がるような心がけを、私は日常生活に取り入れていました。

本と体験を結びつけると、読み聞かせの効力と喜びが倍増するので、ぜひお試しください。

【天才を育てる読み聞かせの秘訣】お散歩は、新体験を増やす絶好の機会

読み聞かせのテーマからは少し外れますが、お散歩は知育に欠かせません。

お散歩で、触覚・聴覚・視覚・嗅覚(もしかしたらときには味覚も)が研ぎ澄まされるので、子どもの新体験を増やすにはもってこいのアクティビティ。

上で述べた「ガサゴソハリネズミ」の例のように、絵本の読み聞かせで楽しんだことをお散歩で発見できれば、楽しみも知識も倍増します。

【天才を育てる読み聞かせの秘訣】親の好奇心を「サビ落とし」

私たち大人の好奇心は、ちょっとさびついていることが多いと思います。

ところが。赤ちゃんは好奇心のかたまり。

赤ちゃんとの生活は、「何でもないことが、実はすごくオモシロイこと」だと再認識する、すばらしいきっかけを大人に与えてくれます。

赤ちゃんの目線で世界を見ることで、私の場合は「好奇心のサビ落とし」が成功して、私自身、ものすごく楽しみながら読み聞かせをすることができました。

みなさんの読み聞かせ時間が、キラキラ輝く素敵なものになりますように!