クラス担任のきめ細やかな対応と、充実した課外活動にもかかわらず、小2で授業に退屈し、笑顔が消えた娘。

やる気ゼロ状態を打開するために、いよいよ飛び級です。

【わが家のギフテッド児】常に普通からはみ出るアウトライヤー

アウトライヤーとは?

外れ値(はずれち、英:outlier)は、統計学において、他の値から大きく外れた値のこと。…英語のoutlierには、「他より著しく異なるため一般的結論を導けない人や物や事実」を指す意味もある。

引用元:フリー百科事典 ウィキペディア日本語版:外れ値(閲覧日2022/07/05 11:00 UTC)

日本語だと「外れ値」という耳障りなことばですが、業務で統計分析データとにらめっこする毎日を過ごしていた私にとって、普通枠に収まり切らない状態の娘は、まさにアウトライヤーの象徴でした。

おこがましいようですが、行く先々で天賦の才能が認められた娘のエピソードは、コチラ↓の記事に綴りました。

【わが家のギフテッド児】小1・2:親は充実した日課を提供して支援

小学校入学当時は、「学校の授業は簡単だけど、毎日楽しい!」と(まだ)喜んで通学していた娘。

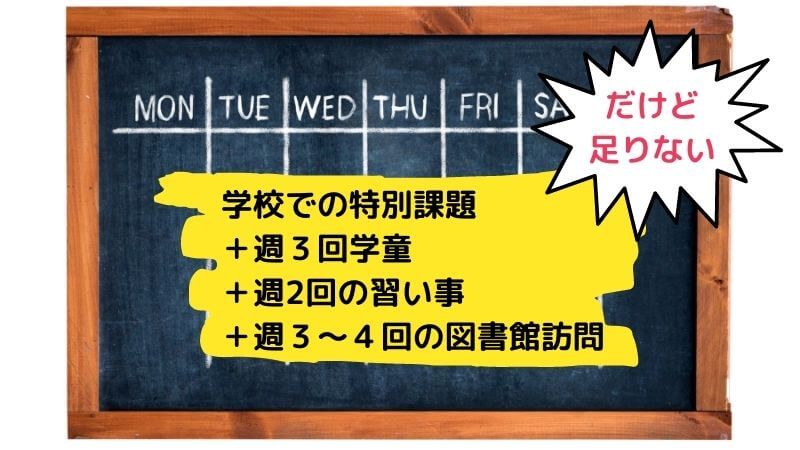

小学校1年生の時点で、彼女の日常生活は、

- 学校:担任の先生がいつも的確に用意してくださった、娘のレベルに合わせた特別課題(全科目)

- 学童:週に3回、午後17時まで(宿題と遊びの時間)

- 学校外:ピアノとクラシックバレエのレッスン(この時点では共に週1回)と週に3〜4回の図書館通い(毎回10冊の本を貸出)

というプログラム。親としては、娘が毎日充実した時間を過ごせるように、心がけたつもりでした。

特に、通っていた私立学校に属する学童で、小1から小6の生徒が合同のグループだったことは、娘にとても適していたと思います。

学童担当教諭の方は、娘が興味を示したら上の学年の課題にチャレンジさせることもありましたが、単なるドリルを渡すのではなく、むしろ知恵遊び的な感覚で娘をサポートしてくださったのが、大変ありがたかったです。

先生の指導はもちろんのこと、自然な形で上級生と交流を図れる機会を、娘もとても楽しんでいました。

【わが家のギフテッド児】小1なのに全校読書大会で圧倒的優勝

けれども娘は、何につけ、「普通」からはみ出るようになりました。それも、はみ出る量が、ハンパではないのです。

その一例が、母校の小学校で行われた、恒例の読書大会での結果でした。

読書大会は、小学校1〜6年までの全クラスで、ドイツ語授業の一環として企画されたもの。

自分が読んだ本の内容に関するクイズ(各本で約10問)にオンラインアカウントで答え、正解の数だけ得点を集めることができるシステムが、読書大会の基盤となっていました。

それぞれの本に設置されたクイズにチャレンジできる回数は一度限り。回答の訂正は効かないので、得点を増やすためには、さらに別の本を読むことが必要という仕組みで、子どもたちの読書意欲がかき立てられるように構成されていました。

全校読書大会でこれまでの読書量と記憶力を発揮した小1の娘

読書大会は1ヶ月の間開催され、得点集計で各学年の優勝者と、学校全体の優勝者が選ばれる仕組み。

学校全体の優勝者のうち、第2位に輝いた生徒の得点が200点前後だったのに対して、娘の得点数は5000点を超えていました。

それというのも、全校読書大会では、「これまでに読んだすべての本を登録し、クイズに答えてOK」という条件がついていたのです。

娘は4歳の時、すでに図書館デビューを果たし、しかも一度読んだ本の内容は忘れずにキープできる記憶力の持ち主。

ですから読書大会の開催期間中、これまでに読んだ本すべてのクイズに答え、娘は得点を稼いだのでした。

娘の母校の校長先生は、生徒全員の名前を覚えていらした熱血教育者。

けれども娘の集めた得点があまりにも高かったため、校長先生は優勝者が6年生だと、誤解なさったらしいのです。

全校生徒の得点を集計し、優勝者が決定した際、「この優勝者は、最近6年生に転校してきた子だっけ?名前に聞き覚えがないのだけれど」と職員室で問いかけた校長先生に、「その子は、私が担当するクラスの1年生です」と娘の担任の先生がお返事されたとか。

「職員室にいた先生全員が、驚きのあまり数秒沈黙していました」と、担任の先生が笑いながら私に伝えてくださったことを、今でも覚えています。

【わが家のギフテッド児】飛び級の決め手は桁外れの学習テンポとレベル

教育・心理学の観点から、飛び級が必要だとみなされる目安は、

子どもの学力が、ほとんどの科目において圧倒的に優れているため、慢性的に退屈してしまう状態

だとされています。

娘の母校は、生徒の突出した才能へのサポートを教育指針に掲げていたため、担任の先生は小学校への入学直後から、娘のためにバリエーション豊かな特別課題を与えてくださいました。

しかし娘は、新知識を理解し、応用するテンポがとにかく早い特性があり、いつしか特別課題も「単調で、ただ時間を潰すための課題」になってしまったのです。

娘の退屈を防ぐためなのか、小2の時点で担任の先生は、彼女を同級生のお世話係にあてがったのですが、このアイデアはあいにくと思わしくない展開となります。娘にとっては、大きなプレッシャーとなってしまった経緯については、コチラ↓の記事へ。

ただし、「ずば抜けた能力を発揮する生徒を、同級生の指導役に抜擢する」というメソッドは、ギフテッド児のアドバイスを専門とする教育学者からも「クラス担任ができること」のひとつとして推奨されているアイデアなのです。

娘のケースでは、難しい状況となりましたが、担任の先生は本当に娘のためを考えて、ご尽力くださった方。ですから、この出来事もまた、ギフテッド育児特有の模索を象徴するものだと、私は受け止めております。

娘も、「先生は本当に心を砕いてくださった」と、感謝していることが、その証かもしれません。

【わが家のギフテッド児】飛び級では学力と社会性が重要視されるスイス

娘の母校では、

- スイス・ベルン州の教育庁が定めたギフテッド認定条件を満たす生徒

- 学校長と担任教諭が、該当する生徒には飛び級が不可欠であると判断する場合

という2つのチェック項目に当てはまる場合、飛び級が認定されるシステムになっていました。

スイス・ベルン州におけるギフテッド認定条件では「Renzulliの3つの輪モデル」が基盤となっています。

ずば抜けた知的能力+創造性+学びの課題遂行能力の3点を持ち合わせる子どもを「将来的に才能が発揮できる天才児」とみなす理論である「Renzulliの3つの輪モデル」。

加えて娘の母校では、飛び級で生じる弊害にも焦点を当てていたため、「子どもの優れた社会性」というポイントも、飛び級の条件に取り入れていました。

学校側が重要視していた点は例えば、

- 新しい環境で物おじしないタイプか

- ひとりで孤立するのではなく、年上のクラスメイトと仲良くなれる性格か

- 飛び級後のクラスで、一時的に味わうことになる挫折に耐えられる強さを持ち合わせているか

というポイントでした。

ベルン州教育庁と学校側のすべての条件が娘には当てはまると校長先生が判断したため、飛び級が決定。

ただし、正式の飛び級認定までには、「3ヶ月のお試し期間」が設けられました。

「Renzulliの3つの輪モデル」については、コチラ↓の記事でも取り上げています。

クラスメイトのお誕生日パーティーで、意図せず「出る杭状態」になってしまったにもかかわらず、機転を利かせてパーティーの主役に場を譲った娘のエピソードも、彼女の社会性の高さがうかがえるものかもしれません。

【わが家のギフテッド児】飛び級お試し期間の経緯

小学校の校長先生が、娘は飛び級が必要な生徒であると承認した後、

- 最初の1週間は、数時間単位で飛び級先の小3・4合同クラスの授業に参加

- 娘本人がOKサインを出したので、2週間目は全授業を飛び級クラスで受講

- 再び本人の意思を確認後、3週間目からは飛び級後のクラスへ移動

といったプロセスが踏まれました。

- 暫定飛び級決定後、3ヶ月以内は娘が希望するのであれば、いつでも元の学年に戻ることができる

- 必要であれば、いつでも教諭陣との面談OK

というサポートもあったので、飛び級自体は非常にスムーズに成功しました。

最終的に小2から小3に飛び級したわけですが、学校側からは2学年飛び越えるべきではないかという提案がありました。

しかしスイスの教育システム上、優秀な生徒たちは小学校卒業後、長期高校と呼ばれる高等学校附属の中等部へ進学するのが典型的。

この進路をたどる大学へのエスカレーター組は、一般生徒より少なくとも1年早い段階で、高校に進学することになるのです。

予定通りに娘がこの進路を取るのであれば、高校進学時には同級生たちと少なくとも3歳の年齢差があるという点を、私たちは考慮しました。

そして本人と私たち両親が話し合いの末、1学年の飛び級という道を選択したのです。

この決定について、娘は「あの決断でよかった」と、考えているそうです。

【わが家のギフテッド児】まとめ・小学校2年時での様子

- 「普通」から何につけ突出

- 小学2年の授業内容と特別課題に退屈し、やる気ゼロになる

- 学校/教育庁・娘本人・両親の意向を調整し、1学年飛び級と決定

- 心身面での成長のバランスを考慮して、学校側による2学年飛び級の提案は、辞退