小学校の運動会の徒競走で順位を付けない風潮があることをニュースで知り、ビックリしました。

徒競走は運動会の種目のひとつにすぎませんが、教育上、奥が深いテーマです。

- ゴールまで走り抜く→ 目的に向かって、やりぬく

- 走ることが苦手でも参加する→ 嫌なことから逃げない姿勢

- 自分より早い人に負ける→ 挫折感を味わう

勝ちゲームだけの人生はありません。

だからこそ、子どものときに挫折を経験しなければ、人生の荒波を乗り切るサバイバル能力が身に付かないのです。

この記事でわかること:

- 子どものときの挫折体験が大切な理由

- 子どもが失敗したときに親が取るべき態度

子どものときの挫折体験が大切な理由

初めから、なんでも上手くできる人はいません。

- 何かに興味を持つ

- 挑戦してみる

- 思ったよりも難しかったので、失敗する

- 失敗の原因を考え、対策を探す

- もう一度挑戦する

- 成功して、達成感を味わう

- さらに上のレベルの、新たな目標を探す

子どものうちに、これらの体験を繰り返すことで、

自分が行動を起こせば、目指す目的に辿り着くことができる。

途中で失敗しても、やり直せば良いだけだから、大丈夫。

という、自己効力感プラス楽観的な自信が、心にしっかり根を張ります。

失敗はやり直せば成功につながる【人生のサバイバル能力ゲット】

失敗行動が問題になるのは、何かにチャレンジして挫折したときに、そこで立ち止まってしまうから。

自分の選んだやり方では、目的に辿り着けずに失敗してしまった。では、別の方法で再挑戦してみようと、前進するクセを子どものうちに身につけておけば、人生の荒波に立ち向かうサバイバル能力を手に入れることができるのです。

挫折体験のない子どもは自立できない人間として社会に放り出される

ところが、子どものときに挫折し、立ち上がる経験を練習で積んでいない人は、物事が自分の願い通りにならないと、

- 心がくじけて立ち直れない

- すぐにあきらめる

- 失敗をまわりのせいにする

といった態度が身に付いてしまい、大人の世界で社会人として機能するのはとても困難になります。

人間の発達過程には、ある能力を身につけるための「旬の時期」とも呼べる適齢期があります。

子どものときに習得するべき能力を身につけないまま、身体的な年齢だけは成長して成人してしまったら最後、後戻りして「十分に体験できなかった失敗と挫折をやり直す」ことはできないので、社会に適応できない引きこもりが誕生してしまうのです。

子どもが失敗したときに親が取るべき態度

誰の人生にも、失敗・挫折体験は付き物。

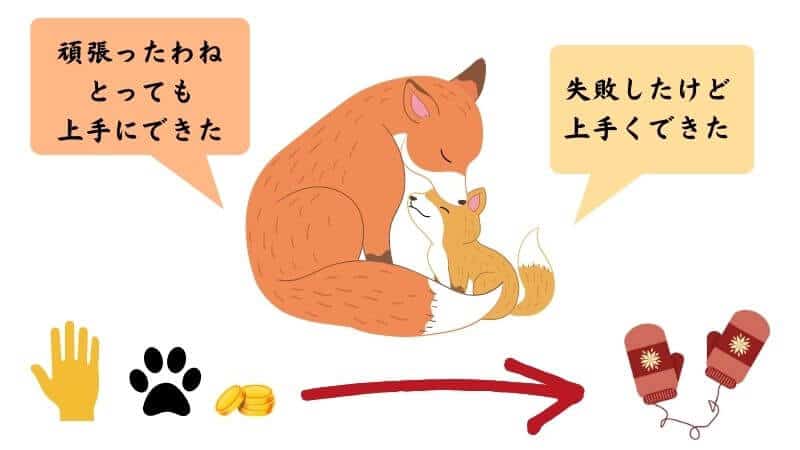

体験した失敗や挫折を、子どもが「The End」ととらえるか、それとも自分の弱いところや使用した手段を改善してさらにレベルアップできるチャンスとみなすのか、ふたつの分かれ目を握るカギは、親御さんの態度です。

子どもの人生の舞台の主役は、子ども。

親は子どものサポーターにすぎないので、子どもの舞台にしゃしゃり出て、問題を解決するのではなく、子どもの気持ちに寄り添うことに集中しましょう。

失敗して、不満を感じている子どもが泣く・怒るなどの感情を示したら、気持ちが落ち着くまでなぐさめる。

また、もし子どもが鬱憤ばらしのためにおしゃべりしたいようなら、とことん話を聞いてあげる。

そして、このとき親が注意すべきなのは、失敗した結果ではなく、チャレンジした経過をほめること。

せっかく子どもが何かに挑戦したのに、親が失敗にこだわってネチネチ文句を言ってしまうと、子どもは「失敗するのも、親に怒られるのも嫌だから、やーめた」と、波風の立たない消極的な生き方を選ぶようになります。

失敗を恐れる子どもは、できないことにチャレンジする勇気を失ってしまうので、成功を手に入れることができません。

失敗は、成功の母。

可愛い子どもが、才能をフルに発揮して人生を歩めるように、小さいころにどんどん失敗し、やり直す機会を与えてあげようではありませんか。

偉業を成し遂げた科学者たちも、数えきれないほどの失敗を乗り越えたからこそ成功を手に入れたという事実は、子どもの好奇心をくすぐり、チャレンジし続ける勇気を与えてくれます。コチラ↓の本は、知育本として、とてもオススメ♪