里帰り出産ができない、そして産後も実家・義実家からのサポートがない、つらいワンオペ「孤育て」にお悩みのお母様へ。

ひとり娘を出産した当時の私は、あなたと同じ悩みを抱えていました。

「私が頑張らなければ、この子はどうなる!」と考えて、「他人を頼るのは恥ずかしい…。それって、母親失格じゃない?」という思考回路に突入。

小さいけれどもたくさんの「わからないこと」が積み重なり、焦りと不安がつのる毎日。けれども体も頭も、思うように動いてくれない。

「もう、疲れた…。これ以上はムリ」と追い詰められていた私を救ってくれたのは、「産後の支援ケア」でした。

母親が自分自身を大切にすることが、赤ちゃんの幸せの第一歩だと、産後ケアに支えられた私は、実感しています。

出産・産後はストレス多発でパートナー関係にも悪影響しやすい時期

妊娠・出産・産後育児は、ストレスが多発する時期。

特に第1子の誕生は、パートナーとの関係性に悪影響をもたらしやすい危険な時期だと、心理学の研究では報告されています。

ウレシイはずの子どもの誕生が、両親にとってハイリスクである理由は、

- 親としての役割は、未知の課題なのでわからないことだらけ

- パートナー間の関係性を、新たに築いて調整する必要がある

- 自分のアイデンティティが大きく変わるので、不安になる

- 子どもが誕生する以前の社会属性から離れるので、孤独になりやすい

- 妊娠・出産・産後に、女性の身体にはさまざまな変化が起きる

- 「子どもが誕生した家族=幸せ」という世間の概念があるため、ネガティブな感情を出しにくい

といったことが、挙げられています。

妊娠・出産・産後育児のストレス悪循環は「産後うつ」を引き起こす要因

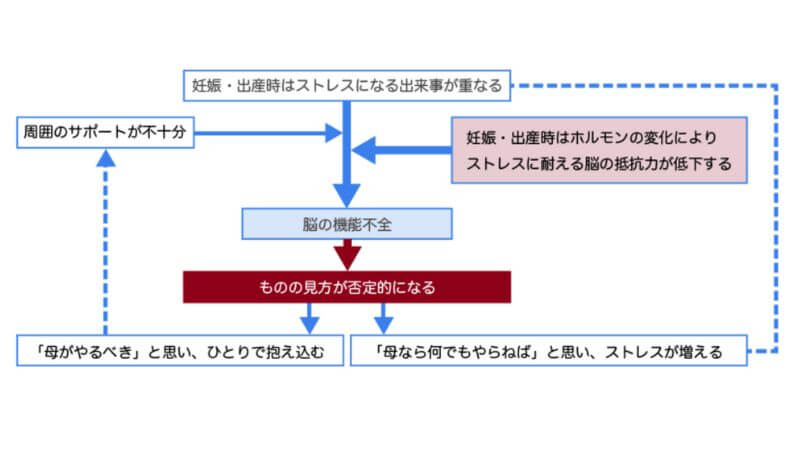

コチラ↑は、「妊娠・出産児のうつ病で生じる悪循環」の図です。

妊娠・出産は、現代においてもさまざまな予想不可能の事態が発生しやすいイベント。

加えて、妊娠・出産のストレスフルな出来事を体験する女性は、体内で生じるホルモンの変化により、脳のストレス耐性が低い状態になっています。

初産の方でも、経産婦の方でも、赤ちゃんが誕生したばかりの時には、それまで習慣化していた生活から離れ、新たな環境で多くの課題に直面しないといけませんよね。

ですから、上手くできないことや、わからないことが続発するのは、当たり前。

けれども、それら日常の失敗体験によるストレスを、脳が処理しづらい状況になっているため、妊娠・出産・産後時期の女性は、ネガティブに物事を捉えやすくなっているのです。

産後1〜3ヶ月の頃に産後うつを経験する母親は、約12%だというデータが、日本でも報告されています。

上の図からもわかるように、産後うつにつながるストレスの悪循環を断ち切るためには、「周囲の十分なサポート」が不可欠なのです。

里帰り出産ができない/産後ワンオペのママが陥りやすい「孤育て」

私自身と友人の経験を振り返ってみますと、さまざまな事情で里帰り出産ができない女性は、産後のつらい時期にもご家族からのサポートが不十分な環境で、「孤育て」に奮闘するケースが多いように思います。

ベネッセ教育総合研究所による「産前産後の生活とサポートについての調査」を見ると、産後に身内を頼ることができない母親にのしかかる負担が、やはり浮き彫りになっています。

孤育て

<「子育て」のもじり>夫や親族の協力も得られず、近所との付き合いもなく孤立した中で母親が子供を育てている状態をいう。

引用元:コトバンク 出典:小学館 デジタル大辞泉

【里帰り出産ができない/産後ワンオペ】私の「孤育て」体験

ちなみに私は出産・産後育児を、

- 海外在住

- 両親が既に他界。ひとりっ子

- 義実家からのサポートゼロ

- 里帰りの受け入れ先となる身内がいない

- 妊娠高血圧症候群のため、緊急手術の帝王切開で娘が誕生

- 夫の育休取得が予定通りに行かなかった

という状況で経験しました。しかも、それまでのスイス生活で交友関係を育んできた友人たちは、子どもがいない人ばかり。そのせいで、孤立育児に拍車がかかったのです。

こういった環境の中で、

- 赤ちゃんと過ごす毎日でのちょっとした疑問や不安を、気軽に相談できる相手がいない

- 出産の直後から、育児と家事に追われてしまう

- 短時間でもひとりで休息できる機会がない

- 慢性疲労により、多発する「できないこと」に目が向きやすくなる

- 「赤ちゃんのためにも、頑張らなくちゃ」と力むことで、新たなストレスが増える

- 疲れと失敗が重なって、さらに自己批判

という産後ストレス悪循環がスタート。

極めつけは、術後まだ体調の悪かった私をサポートするために2週間の育休を取得した夫が、育休開始2日目に、足の靭帯を損傷したことです。

重症だったため、ギプス固定で2週間、日常生活復帰までかかった時間は約4週間。結局、育休は水の泡に。

赤ちゃんと夫の世話をひとりで担当することになった私はある夜泣きながら、娘が生まれた病院の助産師さんに、SOSの電話をしました。

【産後ワンオペ育児】限界状態の私を救った助産師さんの言葉

助産師さんは、高齢出産・緊急手術・身内のサポートなし・外国人という私のプロフィールを、出産準備コースの時からご存知だった方。

病院に入院中も「何かあったら、電話してきてね。『もう、ダメだ』と思ったら、とりあえず電話。いい?」と、何度も声をかけてくださったのです。

だけど入院中の私は、「自分に『もうダメだ』の限界が来るわけはない。そんなことが起きてはならない」と、自分自身に言い聞かせていました。

娘が誕生した時点で、臨床心理学の修士課程にいた私は、学士時代から「ストレスが家族にもたらす影響」の研究助手を務めていたこともあり、「自分のストレス対策ができなくて、どうする」みたいに、気負っていたのです。

この晩、私が電話の相手だとわかると助産師さんは、まず電話をかけたことをほめてくれました。もう、夜23時すぎの失礼な時間帯だったというのに。

そして、「大変なのに、ひとりでよく頑張ったわね。でもね、全部ひとりでしなくていいのよ。赤ちゃんを産んで育てるのは、大変な仕事なんだから、まわりを頼っていいの。サポートに頼ることは、あなたが悪いお母さんだからじゃなくて、赤ちゃんと楽しく過ごす時間を増やすためなのよ」という温かい言葉で、私をなぐさめてくれた助産師さん。

本当に、ありがたかった。

この助産師さんのメッセージをきっかけに、私は「自分ひとりでできない/わからないから、助けてください」と発言し、提供されている支援ケアに頼る勇気をもらったのです。

【産後ワンオペ育児】地域支援とオンライン相談の利用がオススメ!

「子どもを幸せにするためには、母親が自分自身を大切にすることの大切さ」を助産師さんに教わった私はその後、自治体が提供していた家庭支援センターと、家事支援サービスを利用。

お世話になった助産師さんへのSOS電話に頼ることは、その後ないまま、おかげさまで産後育児を切り抜けました。

でも、「何かあったら、いつでも電話してきてね」と助産師さんが言ってくださったことは、私のメンタルにとって力強い支えでした。

横浜市と東京大学が行った共同研究では、専門家に相談できるオンラインサポートが、産後育児中の孤独感を弱め、産後うつのリスクを実に3分の1以上減らしたという研究結果が、報告されています。

国立大学法人東京大学 大学院医学系研究科 <横浜市 令和2・3年度オンライン健康医療相談 モデル事業における妊産婦産後うつ予防効果に関する研究委託 研究報告結果>(2022/03/17日付)(閲覧日2022/09/21)

私自身も体験者なので、「困ったことが起きても、相談できる相手が必ずいる」という確信がもたらすサポートの効果は、産後のつらい子育て期を乗り切るために、本当に効果的だと心から言えます。

母親の心身健康状態は、赤ちゃんの心と体の発達を左右しますので、積極的に「誰かに相談する/サポートを得る」ための勇気を出すきっかけに、この記事が少しでもお役に立てますようにと、願っています。