早期教育といえば、もっぱら話題になるのは、読み書きや算数などの知識を家庭でいち早く先取りして教える、または音楽やスポーツの技術を幼いころから身につけさせる、という教育内容のことばかり。

ギフテッド児を育てた私にとって、最重要と思われる早期教育のかなめは、「子どもが常にやる気を失わずに、習得するべき知識と技術を自分で学ぶテクニックを身につけさせる」こと。

世間ではまったく話題に上らない「学びのステップを身につける技術」の重要さは、心理学では「能力を伸ばす礎」として認識されています。

そこで今回の記事では、

- ヴィゴツキー(Wygotsky)の【最近接発達の領域】とは?

- 最近接発達の領域に基づく早期教育で、親が注意すべきこと

- ギフテッド育児での実例:最近接発達の領域を応用したお菓子作り

の3点を取り上げ、ギフテッド娘の育児で私が実践していた「学びのテクニック」を解説いたします。

【最近接発達の領域】の把握は能力を伸ばす一生モノの技術

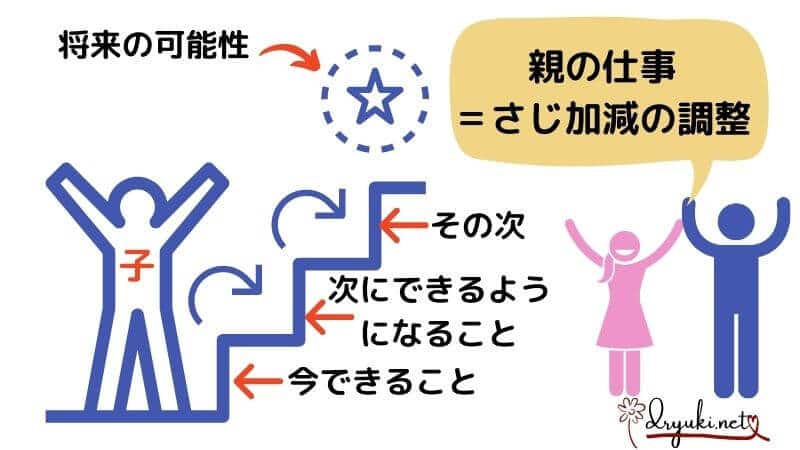

ヴィゴツキーの【最近接発達の領域】では、知識と技術の発達レベルを、以下のように分類しています。

- 現時点:今、子どもがひとりでできること

- 次の時点:現時点では大人の手助けを必要としているが、まもなく子どもがひとりでできるようになること

- 将来的な可能性:才能に秘められた可能性

ヴィゴツキーの【最近接発達の領域】でポイントになるのは、子どもの学びのプロセスをサポートする親が、以下の2点を正確に把握することです。

「今ひとりでできること」と「今はまだひとりでできないこと」の到達レベルにあるギャップを埋めるために、子どもは親のサポートを必要としています。

けれども、ここで親御さんがサポートの仕方を誤解してしまうと、子どもに良かれと思っていたことが、あだになってしまう可能性が出てきます。

例えば、

- 子どもがやる気をなくす

- 子どもが「自分にはできない」とネガティブ思考におちいる

- 親に指示されることだけを片付ける、自主性ゼロの子どもに育つ

といったことは、親のまちがったサポート方法が子どもに与えてしまう早期教育のデメリットと言えます。

【早期教育】できる/できないの差を克服するための親のさじ加減は要注意!

能力ステップアップのために、子どもがまだ身につけていない技術を習得するためのサポートは、親の仕事。

ただし、「今」と「次」のギャップを埋めるための「さじ加減」を、親御さんがまちがえてしまうと、子どもが持って生まれた「知りたい」というやる気そのものがそがれてしまう原因になるので、注意が必要です。

しかしですね、同時に厄介なのが、「さじ加減」のほどよさは、親御さんが感覚的につかむ以外に方法がない、という事実。

「さじ加減」の塩梅は、どの育児書でも見つかりません。お子さんのいちばんの理解者である親御さんが、ご自分のカンを頼りに決定するしかありません。

【早期教育のかなめ】学びのステップを失敗/成功に導く親の態度

では一体どのようにすれば、学びのステップアップに理想的なさじ加減を親が習得できるのか?

悪い例と良い例を、以下にまとめました。

大事なのは、新技術を押し付けるのではなく、子どもが「今」と「次」のレベルのギャップを埋めるために必要な知識・技術を見極めて、親御さんがお手本を示す、しかし同時にサポート役に徹し、主導権は握らないこと。

子どもがすぐに正しい方法を思いつかなくても、余計な口出しをせずに子どものチャレンジ過程を見守ってあげる、と言う辛抱強さも、親は身につける必要があります。

また、親が子どもの現時点での能力を正しく把握し、「挑戦すればできること」をきちんと見極めてあげることは、とても大切。ここで親がしくじると、子どもの心に劣等感が生じてしまうので、要注意です。

子どもが発する「ねぇ、見て!」の連続に、ときには疲れてしまう日もあるかもしれません。でも、幼児期に親から受けたサポートで子どもの心に深く根を張る「学びの基本パターン」は、大人になってからやり直すのは困難だと意識して、毎日を乗り切っていただきたいです。

わが家の場合、ギフテッド娘の好奇心は人並外れて発達していたので、娘を通じて私自身「わからない/できない」ことに遭遇する日々でした。難題に次ぐ難題で、正直面倒臭いと思うこともありました。

でも、「わからない/できない」ことの存在を発見するって、「わかること/できること」がまたひとつ増える、とてもステキなきっかけになります。そしてなにより、できなかったことができるようになったときの娘の喜ぶ姿は、私の心を動かしました。

親自身が好奇心を失わずに、子どもと一緒に探求心を失わない。そして、新たなことにチャレンジし続ける姿勢を見せることも、子どもの学び心を育てるためには大事な要素ではないか、と私は思っています。

【最近接発達の領域の実用例】お菓子作りで学びのかなめを習得

わが家の育児で、娘が数の概念を身につけるために大活躍してくれたのは、親子でのお菓子作りです。

- 2歳のとき:

今ひとりでできること=材料を混ぜる

助けを借りてできること=計量カップ/スプーンで材料を量る - 3歳のとき:

今ひとりでできること=計量カップ/スプーンで材料を量る/混ぜる

助けを借りてできること=お菓子作りの準備(必要な材料をレシピで確認) - 4歳のとき:

今ひとりでできること=お菓子作りに必要な材料の準備(レシピ確認)/材料計量/作成

助けを借りてできること=手際良くお菓子を作るための手順の考慮

「できることは自分で」が子どもにとって大切な自立の一歩なので、当然ですが2歳のときから後片付けにも、積極的に参加させました。愛と甘やかしを親が誤解しないで育てることも、子どもの才能を伸ばすコツです。

お菓子作りに励むと同時に、歯の衛生も心がけていました。関連記事はコチラ↓。

最近接発達の領域を把握したお菓子作りが生んだ早期教育の効果

最近接発達の領域を応用したわが家の早期教育から、生まれた効果をまとめてみました。

幼児期:

- 自分でできることの幅が広がった

- 自分の能力への絶対的な自信が生まれた

- 全般的なチャレンジ精神が心に芽生えた

- 数の概念が楽しみながら自然に身についた

一生モノの効果:

- 自分が現状でできることを正確に把握する

- 次に到達したい目標を自分で定める

- 目標をクリアするために必要な知識・技術の習得に力を入れる

今回の記事では、「お菓子作り」を例に挙げましたが、最近接発達の領域を応用した早期教育を自宅で実践したことで、娘が得たものは

といった、自分の才能を開花させるための「学びの礎」だと思います。

早期教育といえば、文字・算数・スポーツなど、子どもに習得してほしいことの「ソフトウェア」的な内容ばかりが注目を集めています。

でも、本当に子どもの能力を伸ばすためには、まず知識と技術を受け入れるための「ハードウェア」である「学びかたのかなめ」を、早いうちから子どもが身につけられるように、親御さんがサポートしてあげることが最重要だと思います。

お子さんの才能を活かす学びのかなめを育てるために、この記事をお役立ていただけましたら、幸いです。